古人玩玉首德次符:清之前巧色玉不多见

作者:蒋卫东 2013-06-17

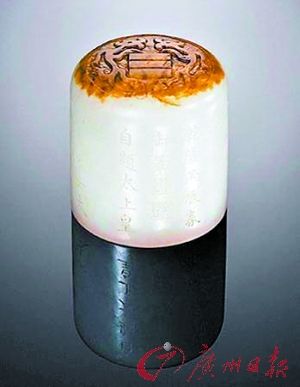

清乾隆和田羊脂白玉子料带皮玉印

利用子料表面枣红、秋梨、芦花和黑色等多种颜色的玉皮,在玉雕时作巧色,古已有之。河南安阳殷墟出土的两件商代玉鳖,选用墨黑色玉皮,做成鳖甲、眼和足尖,与灰白色的鳖体相映成趣。陕西咸阳汉元帝渭陵建筑遗址中出土的鹰、熊、辟邪等西汉动物圆雕玉器,也都留有红褐色的玉皮。辽金时期的“秋山”玉,多为山林虎鹿题材,常以红褐色的玉皮做出秋天层林尽染的巧色。不过,总体而言,清代以前,巧色玉的数量屈指可数。明代《天工开物》记有“凡璞藏玉,其外者曰玉皮,取为砚托之类,其值无几。”美国Bushell氏调查清末民国初期北京的琢玉之法,也提到“凡大块玉璞,先用铁锯去皮”。出身于新疆玉雕厂的刘建新大师告诉我,上世纪八十年代中期以前,子料进了玉雕厂,第一道工序仍是去皮,而且“子料去了皮,(与山料的区别)神仙也难辨”。古人选玉材,“首德次符”,以“肉”(玉质)为本,以皮色为末,重本抑末。推崇的,是玉自身洁白、细腻、莹润、无瑕的“品德”,而不是色彩绚丽斑斓的皮壳之色。

但迷恋子料的今人,在“无皮非子料”的偏执中,疯狂推崇皮色。疯狂的石头源于疯狂的时尚,眼下和田玉以色为美、以皮为贵的癫狂,几乎发展到了“玉卖一张皮”的程度。于是,五花八门的染色做假皮方法充斥坊间,逐利的需要也将做假皮的技艺推进到登峰造极的地步。例如,在玉件的上部,有意识地保留一小块红色玉皮,寓意“鸿(红)运当头”,十分讨巧,受到市场热捧,但这样留下的小块玉皮,真假如何,有几人能够辨识鉴别?

热心的行家不断告诫我们,买玉切忌重色轻“肉”,不要舍本求末,被皮色所迷惑。一般来说,子料质地致密、坚硬、无绺裂的地方,往往皮薄色浅;皮厚色深的地方,玉质(“肉”)往往不好。皮少“肉”多,“肉”质洁白、细腻、温润、无绺裂的,才是玉中佳品。与此同时,行家们也给出了辨别真假子料及其玉皮的破解之道:真子料表面光洁、细腻、温润,形体自然、和谐。假子料有工具打磨痕迹,棱角依稀可辨,形体不如真子料自然、和谐。真玉皮的皮色有层次、不均匀、变化较大,色调自然。假玉皮的皮色均匀、单调无层次、色调生硬呆板不自然,在石性、瑕疵、绺裂处颜色堆积,缺少过渡色彩、光泽暗淡、没有鲜亮明快的感觉。

本文作者:蒋卫东,浙江省良渚博物院院长、研究员,中华玉文化中心专家委员。长期从事浙江北部地区史前文化遗址的考古发掘与研究工作,与良渚文化结缘尤深。

相关文章

-

收藏玉器新手入门

随着国内和田玉收藏热的兴起,喜欢和田玉的人越来多。但大多数人都不敢在这上面投入太多的钱。都处在想买又怕上当的尴尬境地。

-

大道至简 | 玉雕的减法艺术

根据玉石本身的属性,减去玉雕中不必要的元素,更能凸显雕刻的主题效果,很多情况下,玉雕都是一门做减法的艺术。

-

和田玉佩戴之男戴观音女戴佛

社会的发展,带动了社会分工的不断变化,现如今的时代,早已是女性能顶半天的新时代,在这样的社会形势下,男戴观音女戴佛这样的观点,早已跟不上的形势的发展,也不应成为最终取舍的标准。黄金有价玉无价,对玉而言,随缘、随喜也许才是最好的选择方式。

-

中国古代玉文化 第三集:神秘的巫术 [视频]

[探索发现]中国古代玉文化(三):神秘的巫术

-

玉雕竹 | 清雅澹泊,谦谦君子

竹以其“宁折不弯”的豪气和“中通外直”的度量通过和田玉这一载体完美的诠释出中国人独有的气节和品行,质朴而淳厚,清奇而典雅,文静而怡然。