玉中有灵 我自取之——访中国玉雕大师洪新华

来源:中国和田玉网 2008-04-30

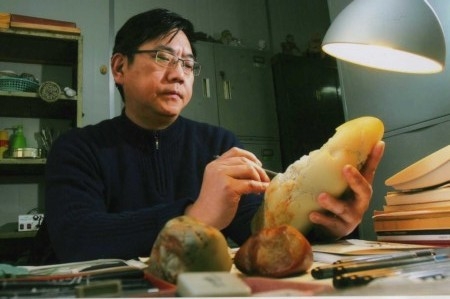

朴实而沉默,这是我对身着蓝色大褂,鼻梁上架着老式眼镜的洪新华老师的第一印象。因为擅长雕刻罗汉,生动别致,巧夺天工,玉器圈内的朋友们都恭称他为“洪大师”,但这位玉器雕刻界的前辈,却一如既往地保持着低调的形象,不喜欢夸夸其谈,不善于包装自己,只有在雕琢或审视作品时,眼睛里流露出的痴迷专注和矍铄神情,才让旁观者恍然,只有在玉雕的世界,他才是运筹帷幄的大师。

入行三十年,中国传统神话人物被他来回做了几遍。洪新华最擅长雕琢人物作品,同时,他创作的题材又十分宽泛,花卉、动物、山水、器皿等等,中国玉雕的传统题材无所不通。洪新华15岁就开始学习象牙雕刻,坚实的绘画基础,牢固的雕刻技术使他在转型雕琢璞玉时多了份自信,“知人者智,自知者明”,深深根植骨子里的热爱回归在外表,恰恰是不与外人道的淡定与拙朴。

洪新华认为,“琢玉是艺术行为,而成为一位艺术家,往往需要结合各种艺术形态。中国画的诗画意境,传统雕塑的中庸情趣,平方和立方、线描和体积等各种元素需要不断填充更新,不断学习。”

玉器雕刻是个辛苦的过程,忍受着轰鸣机器的噪音,吊起沉重的石料切割,出坯、去多玉、设计、画稿、精雕、打磨,一天十几个小时,历经半年的辛劳,才能将璞玉雕琢成光彩夺目的宝石。上世纪80年代中期洪新华与萧海春大师合作的,重达30斤的六件“封神榜”系列作品是他玉雕生涯中的里程碑。

对于顾客来说,白玉雕琢的佛像、菩萨往往是其神性的载体,形态、气质、神韵、比例要求无一不精,适度地夸张与写实的完美结合,显示了创作者的独特性和不可复制性。正是客户视觉感、审美情趣的不断提高,促使了玉雕工艺水平的发展,也使得玉雕大师以更加尊重的态度对待白玉。

一块巴掌大小的和田白玉,正面莹润细腻,背面覆盖着黄褐色的皮子,形状并不十分规则,厚度也不理想。洪新华将它雪藏了很久,每每遇到如此好材质的白玉,他总是“不敢”轻易下刀,晚上一个人在灯下静静把玩,好似要看到玉的灵魂深处去,如此许多天。突然脑中灵光闪现,手中沁出汗水,心怀恭敬的态度下刀,宁少勿多,大开大合,最大程度保存这种稀少珍贵的石头特有的原生态美。

这件成功的作品《和合二仙》获得首届上海玉雕“神工奖”银奖。和合二仙是中国民间的喜神,在我国传统的婚礼喜庆仪式上,常常挂有和合二仙的画轴。温润的白玉上以深立体的方式雕刻出两位活泼喜庆,圆面大耳的孩童,一位端坐太湖石上,手持荷花,咧嘴开怀;另一位站立地上手捧圆盒,盒中飞出五只蝙蝠,背面的皮色则被巧妙雕琢成荷叶,大气风韵,喜从心生。

玉滋润,不似翡翠般艳美,却时常流露出中性内敛的韵味,宽容忠厚之性,白玉结构紧实,质地细腻,洪新华打磨着璞玉,也在打磨自己,他的灵魂可以说跟白玉是相通的了。

刘海戏金蟾

相关文章

-

妙手碾璞玉 巧夺玲珑寓新意-上海玉雕名家翟倚卫专访

本文章来自《玉界》电子杂志 点击阅读 有位名人曾说过:一个人最可贵的是要有进取之心,能认识自己的无知,善于从无知中寻求有知。 作为海派玉雕新生代中坚力量的代表人物之一,虽然翟倚卫真正从...

-

新一代“苏帮工”之典范—记中国玉雕大师赵显志

中国玉石雕刻大师赵显志的“巧色”、“巧雕”手法独到,且融北玉的豪放大气与南玉的精致细腻于一体,用料上乘,构思巧妙,思路开阔,创意灵活,体现着作者深刻的人生思考与深厚的艺术沉淀,因而自成一系,以虚实相兼,淡雅清逸之风,成为新一代“苏帮工”之典范。

-

陈冠军:以出世之心,琢入世之玉|子冈杯2017系列

做了很多年的系列玉牌,自我突破似乎成了难以逾越的瓶颈。在往年的子冈杯开幕前几个月,陈冠军早已胸有成竹,一套全新的系列玉牌已经暗藏不住,亟待亮相。

-

和田玉大户们的传奇故事

在和田玉石市场和出产地,你根本看不到最好的和田玉,甚至有些玉石贩子也见不上。真正好的、大价钱的和田玉,刚一出来就会被和田几个大户拿走,或者被他们囤积起来,或者几天后出现在北京、上海、广东,甚至香港和台湾等地的收藏家手中。普通人只听说出来了好玉,但他们根本见不到东西。

-

玉雕产业迎来新的发展机遇——访非遗传承人、中国工艺美术大师宋世义

《中华人民共和国非物质文化遗产法》6月1日正式实施。该法让中国非物质文化遗产保护真正步入有法可依的阶段。非物质文化遗产是一个民族千百年传承下来的宝贵财富,浸含有丰富的民族文化基因。保护了它,就等于保...